Oleh: Jushuatul Amriadi

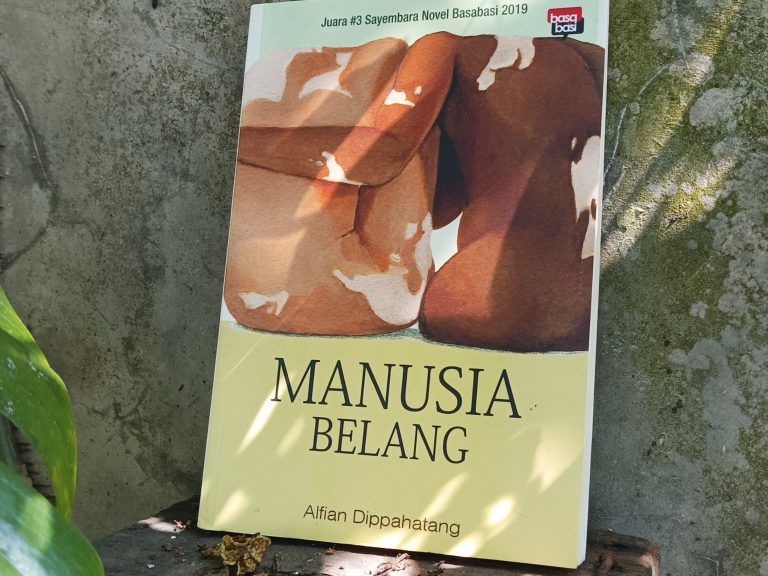

Di suatu malam sunyi, saya terduduk di kursi plastik merah yang warnanya sudah mulai memudar. Secangkir kopi hitam di atas meja kayu pun hampir tak bersisa. Saya mulai membuka lembar demi lembar novel “Manusia Belang” karya Alfian Dippahatang.

***

Suku To Balo terdapat pada pegunungan Bulu Pao yang terbentang luas melintasi wilayah Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep, Sulsel. Suku To Balo mempunyai tampilan kulit yang tidak seperti masyarakat lain pada umumnya. Mereka mempunyai kulit yang unik. Pada sekujur tubuh khususnya kaki, badan, serta tangannya, dipenuhi dengan bercak putih. Karena itu, mereka dikenal sebagai To Balo. To bermakna orang, dan Balo bermakna belang, jadi bila diartikan, “To Balo” bermakna manusia belang.

Kelainan yang diidap oleh Masyarakat suku To Balo bukanlah penyakit akan tetapi pembawaan gen. Namun, penduduk setempat meyakininya sebagai kutukan dewa. Hal inilah yang diceritakan dalam novel Manusia Belang.

Kembali Ke Akhir tahun 1954, saat Gurilla-sebutan bagi pasukan gerilya di bawah pimpinan Kahar Muzakkar- masih gencar-gencarnya “membasmi” orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan paham mereka. Termasuk suku To Balo atau Manusia Belang.

Mulanya, Mappi-salah satu tokoh dalam buku ini- dikisahkan tengah dikejar Gurilla. Ia tertangkap kemudian terbunuh di tangan salah satu tentara Gurilla. Setelahnya, Mappi masih dimunculkan dalam adegan-adegan kilas balik sebelum ia terbunuh. Alur maju mundur membuat cerita Manusia Belang menarik.

Dialog dalam buku ini disajikan Alfian Dippahatang secara apik. Tak hanya antar manusia, tak sedikit dialog dalam adegannya melibatkan hewan hingga arwah sehingga membuat ceritanya lebih variatif.

Cerita berpindah ke Tasman-yang juga seorang To Balo. Di sekolahnya, ia selalu diejek karena berbeda dengan teman-temannya yang lain. Kulitnya belang.

Tasman sudah meninggal di usianya yang masih butuh dua tahun untuk genap satu dasawarsa. Kematiannya dikaitkan dengan kepercayaan suku To Balo. Jika anggota keluarga To Balo menjadi genap-ada yang baru lahir, pasti ada keturunan yang meninggal.

Selain dua cerita di atas, masih ada delapan kisah To Balo dalam buku ini. Tiap bagian menceritakan kehidupan Manusia Balo. Meski setiap bagiannya membahas orang yang berbeda, ada satu kesamaan yang selalu dihadirkan. Dialog orang-orang yang sudah meninggal tidak dilepaskan dalam ceritanya. Kebanyakan lewat mimpi tokoh yang masih hidup.

Ini yang menarik dan berbeda dari cerita fiksi lainnya. Kebanyakan, tokoh akan berhenti mengisi cerita setelah meninggal. Pun kalau diceritakan kembali, hanya berupa ulasan atau kilas balik semasa hidupnya.

Alfian Dippahatang meramu ceritanya dalam bentuk lain. Ia menghadirkan kehidupan setelah kematian-lewat dialog tokoh yang sudah meninggal, baik itu hewan maupun manusia.

Narasi yang dituliskan sangat menggugah. Sehingga buku setebal 160 halaman ini tidak akan membosankan untuk dibaca.

Meskipun sampul bagian depan buku ini menyematkan tulisan novel, saya lebih merasa membaca kumpulan cerpen.

Saya pernah bertemu Alfian Dippahatang di salah satu workshop kepenulisan. Saat itu saya belum tahu kalau dia penulis buku ini. Mungkin nanti kalau bertemu kembali saya akan tanyakan soal bukunya.

Tulisan ini terpilih sebagai juara ketiga sayembara novel yang diselenggarakan Basabasi pada tahun 2019. Penulisnya, Alfian Dippahatang adalah pria kelahiran Bulukumba, salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan.

***

Tak sesunyi malam saat saya memulai membaca, buku ini saya selesaikan saat pagi dipenuhi riuh rendah air hujan mengguyur atap rumah. Sebagaimana kata “Jadilah” yang disematkan di bagian belakang sampulnya, buku ini pun menjadi salah satu favorit saya setelah Novel Natisha karya Krishna Pabichara.

Deskripsi Buku :

Judul : Manusia Belang

Penulis : Alfian Dippahatang

Penerbit : BASABASI

Tebal / Halaman : 14 x 20 cm / viii + 120 hlm

ISBN : 978-623-7290-77-3

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar